Psaumes de la foi vive, de Gérard Bocholier

Psaumes de la foi vive

Gérard Bocholier

Ad solem, 2019

J’écris en songeant que l’ombre

Gagne les papiers la table

Bientôt la main qui se crispe

Et l’âme en son labyrinthe

Mais je sens sur mon épaule

Ta main d’amour qui me touche

Et la chambre est visitée

Alors d’un semis de roses

Les Psaumes de la foi vive constituent

le quatrième recueil de psaumes de Gérard Bocholier1

ou le cinquième si l’on intègre à l’ensemble le recueil que le

poète publie au même moment chez Arfuyen, Depuis toujours le chant.

Cette association du psaume – dont la tradition en français

remonte à Marot2

– et du chant n’est pas fortuite.

Il y a, en effet, une vocation

spirituelle de la modernité poétique. Elle tient probablement au

contexte philosophique et socio-politique dans lequel cette modernité

s’impose. Les 18ème et 19ème siècles vont progressivement mais

radicalement défaire les liens communautaires par lesquels

l’individu se rapportait à lui-même et aux autres, pouvait se

penser, vivre son identité, son devenir, donner un sens à l’horizon

mortel qui fait la condition humaine. Au moment où la subjectivité

semble s’éveiller à elle-même, elle se découvre également

exilée des verts paradis de l’enfance, ayant perdu définitivement

cette naïveté qui était celle des premiers âges, vouée à n’être

plus que sentimentale, c’est-à-dire réflexive, traversée

d’échos, jamais tout à fait à elle-même, toujours au-delà ou

en-deçà d’elle-même. Le Romantisme s’inscrit à la croisée de

ces tensions et il est peut-être – du moins depuis l’antiquité

– le premier mouvement littéraire à proprement parler non pas

seulement parce qu’il produit une littérature qui s’est donné

ses propres règles et horizons esthétiques, non pas seulement parce

qu’il se sait produisant de la littérature – c’est-à-dire un

type d’écrit autonome, proprement social qui participe à sa

manière et pour un temps à la manifestation de l’Esprit – mais

parce qu’il investit dans cette production une quête du sens qui,

à tout moment, bute sur mais aussi s’avive du tissu discursif qui

voile notre rapport à ce qui est ou à l’être. L’individu

romantique – et avec lui, le poète moderne – se sait un être de

paroles, il sait que sa présence au monde et à lui-même se trame

d’un infini discursif qui, tout autant que celui qui angoissait

Pascal, recèle un profond silence où l’âme s’abîme. Qu’on

songe à l’exclamation qui ouvre le poème intitulé « Foi »

de Lamartine dans les Méditations poétiques : « O néant

! ô seul Dieu que je puisse comprendre ! ». Qu’on relise les

vers qui suivent et qui posent la question du sens de la condition

humaine :

Silencieux abîme où je vais

redescendre,

Pourquoi laissas-tu l'homme échapper

de ta main ?

De quel sommeil profond je dormais dans

ton sein !

Dans l'éternel oubli j'y dormirais

encore ;

Mes yeux n'auraient pas vu ce faux jour

que j'abhorre,

Et dans ta longue nuit, mon paisible

sommeil

N'aurait jamais connu ni songes, ni

réveil.

Ce faux jour – au sens où il est

trompeur, où il n’éclaire que faiblement et en définitive nous

trompe sur ce que serait le jour véritable, la pleine lumière, la

pleine connaissance – est celui auquel l’homme de la modernité

se découvre voué, écoutant en vain, comme le dit encore Lamartine,

« les sages de la terre » au concert desquels se sont

ajoutées de multiples voix : rationalisme scientifique,

matérialisme encyclopédique, pragmatisme, illuminisme, bientôt

nihilisme, etc. Il se sait pris dans le labyrinthe de l’esprit qui

lui laisse bien entendre l’écho de l’Esprit, qui bruit de

discours où raisonne l’écho de la Parole, qui lui indique bien le

chemin mais pour l’abandonner au premier croisement, le laissant

seul maître et seul responsable de son choix. La veine comique –

au sens Rhétorique de ce terme – saura faire son miel de cette

situation. Les grands romans du 19ème siècle en naîtront qui

renouvellent à leur façon la figure de Don Quichotte. Le lyrisme,

quant à lui, cherchera bien souvent à l’approfondir, et échappant

à l’ironie, à lui trouver une issue. Paradoxalement, en creusant

le vers et en y rencontrant le néant comme en fera le constat

Mallarmé, la modernité poétique a donné tout son sens à la

position paradoxale du sujet face au monde. Elle l’arrache à

l’individualisme comme au conformisme, à cette prose universelle

où il s’englue sans pour autant le contraindre à rejoindre la

tribu et ses mots épuisés. L’aventure poétique devient celle

d’un seul comme l’est celle du mystique qui répond à l’appel

et fait face – et bien souvent plie face – à ce qui le dépasse.

Elle devient exercice spirituel en ce sens où elle témoigne d’une

transformation, d’un chemin parcouru, d’un possible maintenu face

à ce qui semble nier tout possible. On a pu reprocher à cet

exercice de solitude ou à la solitude que devient la poésie tout au

long du 19ème siècle d’avoir confondu recherche de l’originel –

approche d’une fondation absolue du sens - et quête de

l’originalité. De l’une à l’autre se joue ce que l’on

appelle un sujet en poésie : moins celui qui dit je que celui

qui en son je accueille ce qui le transforme sinon le défait comme

ipséité3.

Non plus le mur sur lequel se projette le monde en ombres chinoises

mais fenêtre qui ouvre sur le vol hirsute des martinets à la fin du

jour. « Une seule chose dans la poésie, écrit Joseph Joubert,

ne peut lui être dérobée, c’est sa lumière continue ».

Charles Journet – dont une citation ouvre le dernier recueil de

psaumes de Gérard Bocholier, Psaumes de la foi vie – lui fait écho

deux siècles plus tard : « jusqu’à la fin la

transparence devra grandir ; il n’arrivera pas d’instant où

nous puissions croire qu’elle est parfaite, mais c’est déjà un

grand signe de l’amour que de la désirer et de la mendier et

d’attendre avec une confiance infinie le jour où tous les voiles

seront déchirés. »

Bien sûr le destin de la poésie

moderne ne se réduit pas à ce lien originel avec la spiritualité

ou plutôt ce destin est tributaire des évolutions socio-politiques

et philosophiques qui ont marqué le 20ème siècle et notamment du

regard posé ou de la place laissée à l’individu en tant que

sujet. On pourrait résumer ces fluctuations à celle de l’humanisme

à la condition de ne pas voir en ce dernier une sorte d’optimisme

béat en l’avenir de l’homme et de ne pas oublier que la question

de l’autonomie, de la liberté ne se sépare pas dès l’origine

de celle de la Grâce ou encore, dans une version plus laïque,

quoiqu’inspirée de Pascal, du Pari. Et de fait, l’effacement au

début des années soixante ou du moins la relégation au second plan

de la poésie spiritualiste – qu’elle se réclame ou pas d’une

confession – et avec elle du lyrisme en général – qu’il dise

l’engagement politique ou seulement l’amour – cet effacement

coïncide avec la grande période en sciences humaines du

structuralisme ou encore en philosophie de la déconstruction. Cette

période – qui coïncide également plus ou moins avec le

développement de la société de consommation – remet en cause la

notion de sujet et celles qui l’accompagnent pour une vision

radicalement déterministe qui fait – pour aller vite – de la

conscience de soi ou du monde un effet du discours social. Pour

paraphraser Mallarmé et le détourner quelque peu, les penseurs de

cette période auraient pu affirmer que le langage a lieu et qu’on

ne saurait rien lui ajouter, mais seulement alimenter son

fonctionnement impersonnel ou nécessaire. Autant dire que, dans

cette perspective, il n’y a pas d’œuvre ni même d’acte par

lesquels un individu puisse se réaliser en tant que tel. Les années

quatre vingts vont progressivement sortir de cette impasse et revenir

au lyrisme, revenir au monde et à sa diction. Là encore les

conditions socio-économiques sont déterminantes : comment

continuer à se dire a-humaniste dans un monde mondialisé qui arase

et transforme en marchandise toute production humaine ? comment

continuer à déconstruire alors que la déconstruction et le

recyclage infini des discours sont devenus le ressort essentiel du

marché ? Que reste-t-il pour échapper au brouhaha que fait le

monde sinon le silence ou l’attention, l’écoute, l’accueil,

c’est-à-dire finalement tout ce qui définit le lyrisme moderne

dès ses origines ? Et il est très significatif que le deuxième

recueil de psaumes de Gérard Bocholier, Psaumes de l’espérance

soit précédé d’un envoi du grand aîné qu’est Philippe

Jaccottet qui dans la tourmente nihiliste des années soixante-dix a

su ne pas dévier son chemin. « Jean-Pierre Lemaire a bien

raison de louer vos poèmes », écrit-il à Bocholier, « ils

sonnent juste d’un bout à l’autre, ils disent des choses

délicates sans mièvrerie, des choses graves sans peser jamais. Ils

accompagnent le lecteur avec une ombre amie, discrète ; et

voilà que cette ombre est quelque chose comme Dieu ; ce qui

émeut même le douteur ! »

Chacun des termes

de ce bref envoi mériterait une attention particulière. Ce que

relève Jaccottet, c’est d’abord une capacité à dire, à faire

entendre à nouveau, faudrait-il ajouter, ce que deux siècles de

poésie avaient peut-être rendu inaudible. Non que le langage de

Bocholier soit novateur. Bien au contraire, il reprend des images et

des symboles très anciens et leur donne ou leur re-donne, par la

justesse de sa voix – notion importante pour Jaccottet – tout

leur éclat. Et cette capacité à dire à nouveau, elle tient

d’abord à une attention aux signes et aux présences ou encore à

une attention qui transforme en signes les présences ainsi qu’à

une très grande simplicité, laquelle, bien sûr est celle du

matériau linguistique, mais aussi, et plus essentiellement, celle du

sujet lyrique lui-même. Ces trois éléments : l’attention,

la simplicité stylistique et celle du sujet lyrique qui est tout

entier à sa diction sont en interaction. La capacité à faire

affleurer une présence – Jaccottet parle d’une « ombre

amie » - à travers les présences du monde et à le faire sans

affectation qui affaiblisse l’intention ou qui trahisse une

faiblesse dans cette intention, c’est finalement le contraire de la

mièvrerie dont parle Jaccottet. De même l’esprit d’enfance et

de confiance ou d’espérance s’oppose-t-il à la puérilité qui

entre encore dans la définition du ton mièvre. L’esprit d’enfance

et de confiance est à l’horizon – qui ne cesse de reculer – du

labeur intérieur qui produit la simplicité ou plutôt qui prépare

l’individu à l’accueil de ce don ou de cette grâce. Un recueil

de psaumes comme celui de Gérard Bocholier témoigne de cette

réforme intérieure et de cette tension vers un point critique où

l’individu s’abolit pour s’accomplir4,

pour laisser affleurer tout autre chose que lui, un monde d’abord

où il puisse prendre place et « quelque chose comme Dieu »

qui puisse l’accompagner dans son chemin, en éclairer la part

d’ombre. Il témoigne également de l’inscription de ce travail

dans une durée que les poèmes détaillent en autant d’instants

qui tendent vers un unique foyer. D’où, peut-être, un effet de

monotonie et de répétition qui construit une temporalité qui est

tout à la fois celle de la prière et celle de l’imminence.

Remettre sur le métier ou reprendre toujours à nouveau le même

chemin, il y a là un autre point commun entre la poésie et la

spiritualité qui, par définition sinon par essence ne sont assurées

de rien et qui n’ont l’une et l’autre pour se rassurer que

quelques pauvres signes qui les renvoient à une précarité

essentielle, le vent, l’herbe ou encore le souvenir d’une

empreinte, autant dire bien peu de choses :

Si le vent nous abandonne

Les brins d’herbe auront encore

Pour veiller sur nous des larmes

Un chant secret tissé d’ombre

Si je te perdais en route

Comment oublier l’empreinte

De ton aube au front d’épines

Ton flanc incendié de roses ?

E.D.

1Chez

Ad Solem, déjà : Psaumes du bel amour (2010, avec une

préface de Jean-PierreLemaire), Psaumes de l’espérance

(2012, avec un envoi de Philippe Jaccottet) et Nuits (2012).

2Voir

à ce sujet du même poète, chez Ad Solem, en 2014, Le

poème, exercice spirituel.

3Cette

note par laquelle Gérard Bocholier ouvre son essai sur la poésie

comme exercice spirituel : « Pierre Reverdy nous désigne

« celui qui cherche/ plus grand que ce qu’il cherche ».Toute

écriture poétique n’est-elle pas exercice spirituel, dans la

mesure où le travail de la langue est aussi travail sur soi-même,

dans aussi où, plus ou moins confusément, le poète sait qu’il

doit s’effacer devant quelque chose – ou quelqu’un – de plus

grand ou de plus fort que lui ? »

4Voir

ce qu’écrit Louis Lavelle dans L’erreur

de Narcisse

(Grasset, 1939/ La Table Ronde, 2003, p.201) : « Le signe

même de la grandeur, c’est d’avoir su réaliser en soi ce vide

intérieur, ce parfait silence de l’individu, c’est-à-dire de

l’amour-propre et du corps, où tous les êtres entendent la même

voix qui leur apporte une commune révélation. Ce silence, les

choses les plus grandes à leur tour ne manquent jamais de les

produire. // La conscience la plus pure est toujours la plus

transparente. C’est dans une abdication de soi où toutes ses

puissances paraissent s’abolir que l’individu se réalise, qu’il

sent naître cette confiance intérieure qui lui permet de croître

et de s’accomplir. Et c’est quand l’attention est la plus

docile et la plus fidèle, que l’action est la plus personnelle et

la plus efficace. »

|

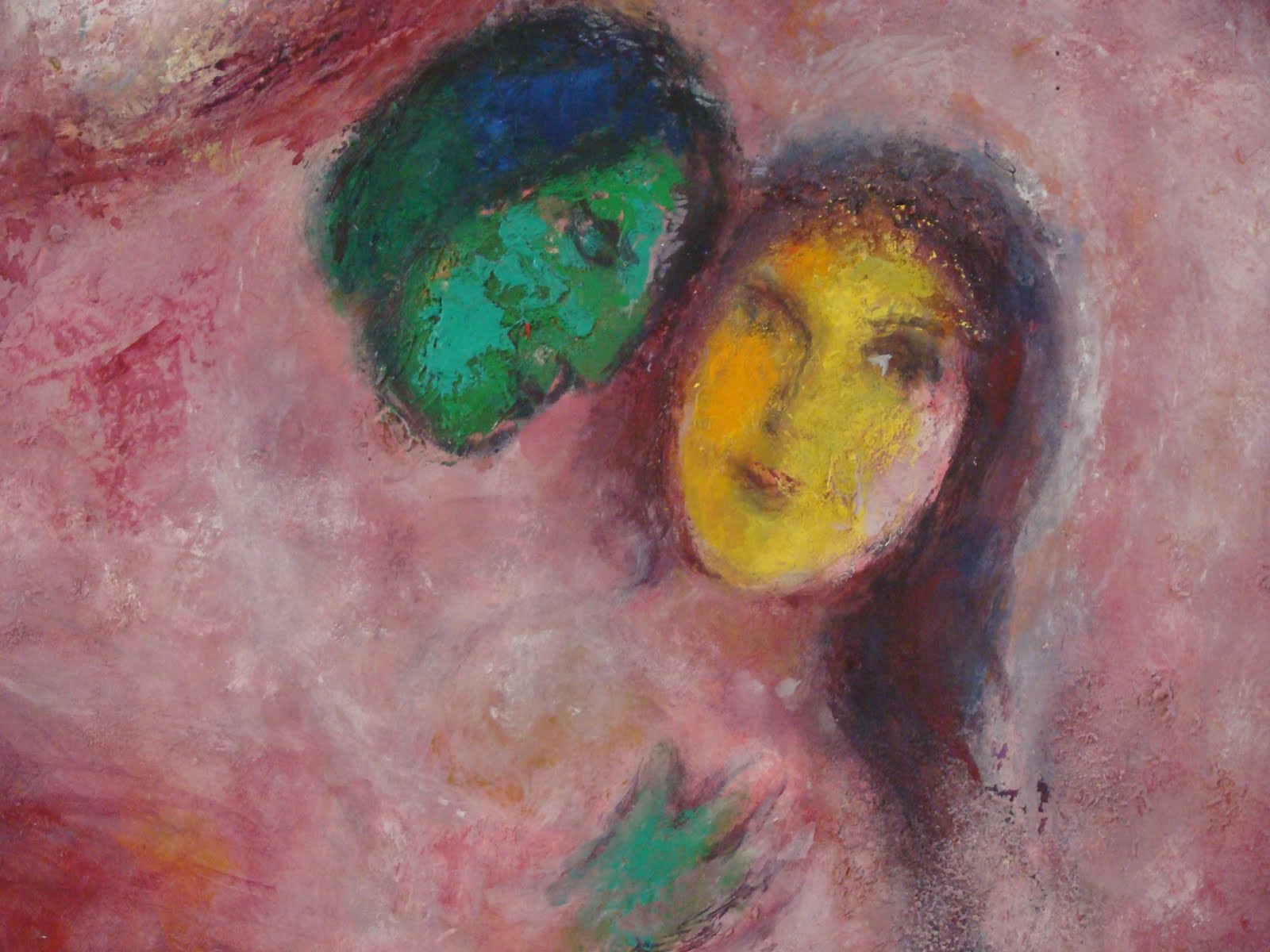

| Marc Chagall |

Commentaires

Enregistrer un commentaire